その他

黄色信号のカン違い!? それ違反です!【改めて知っておきたい交通ルールVol.1】

- おすすめ

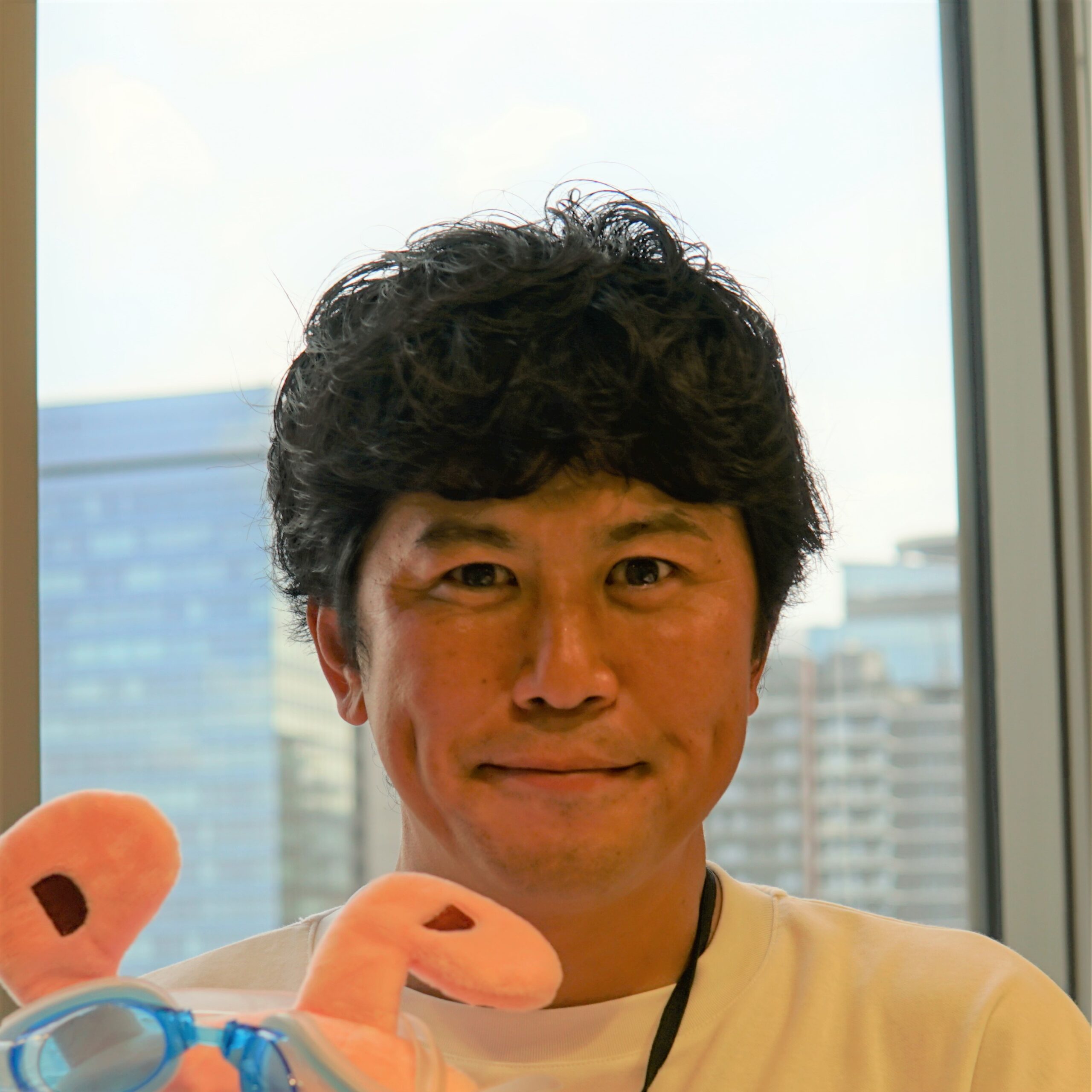

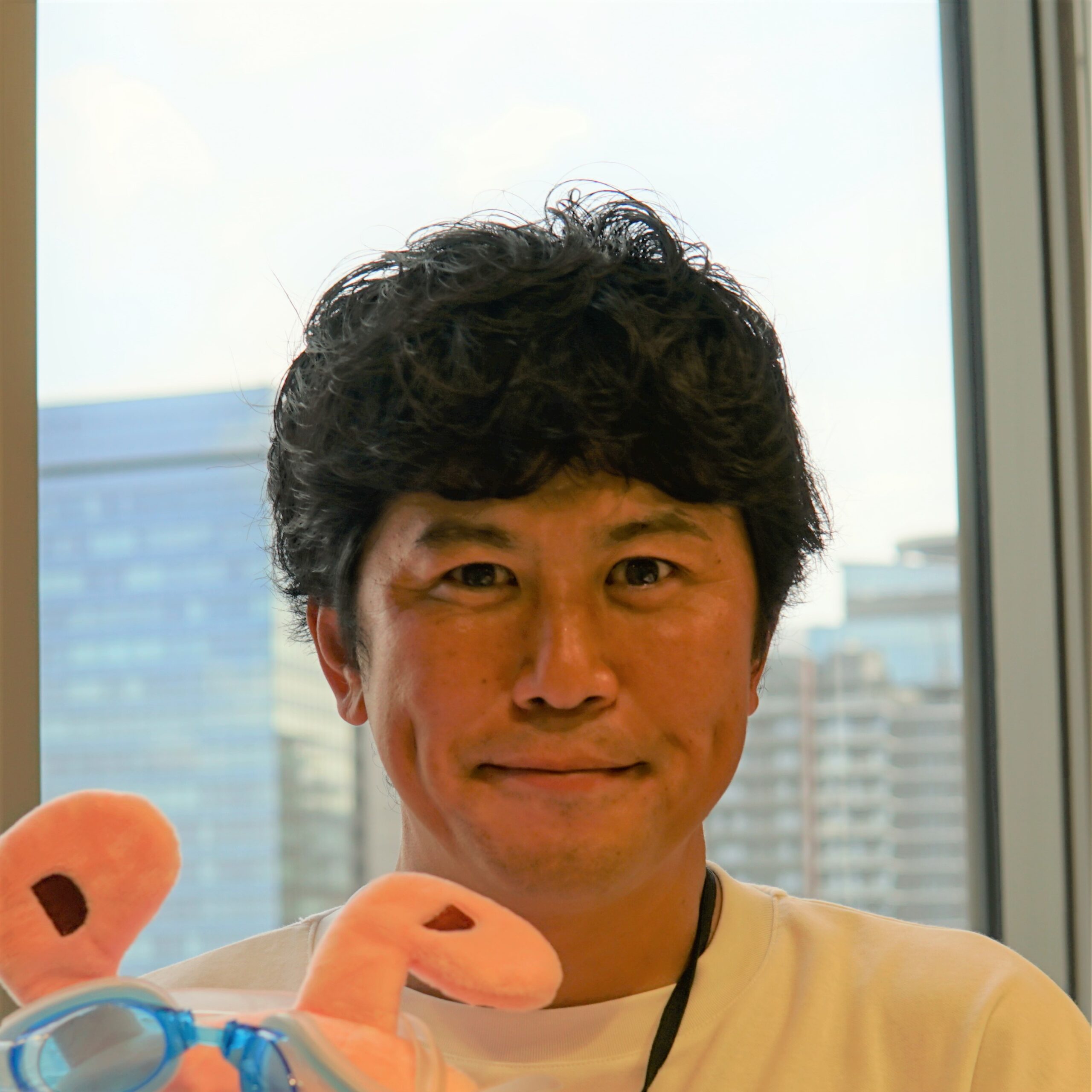

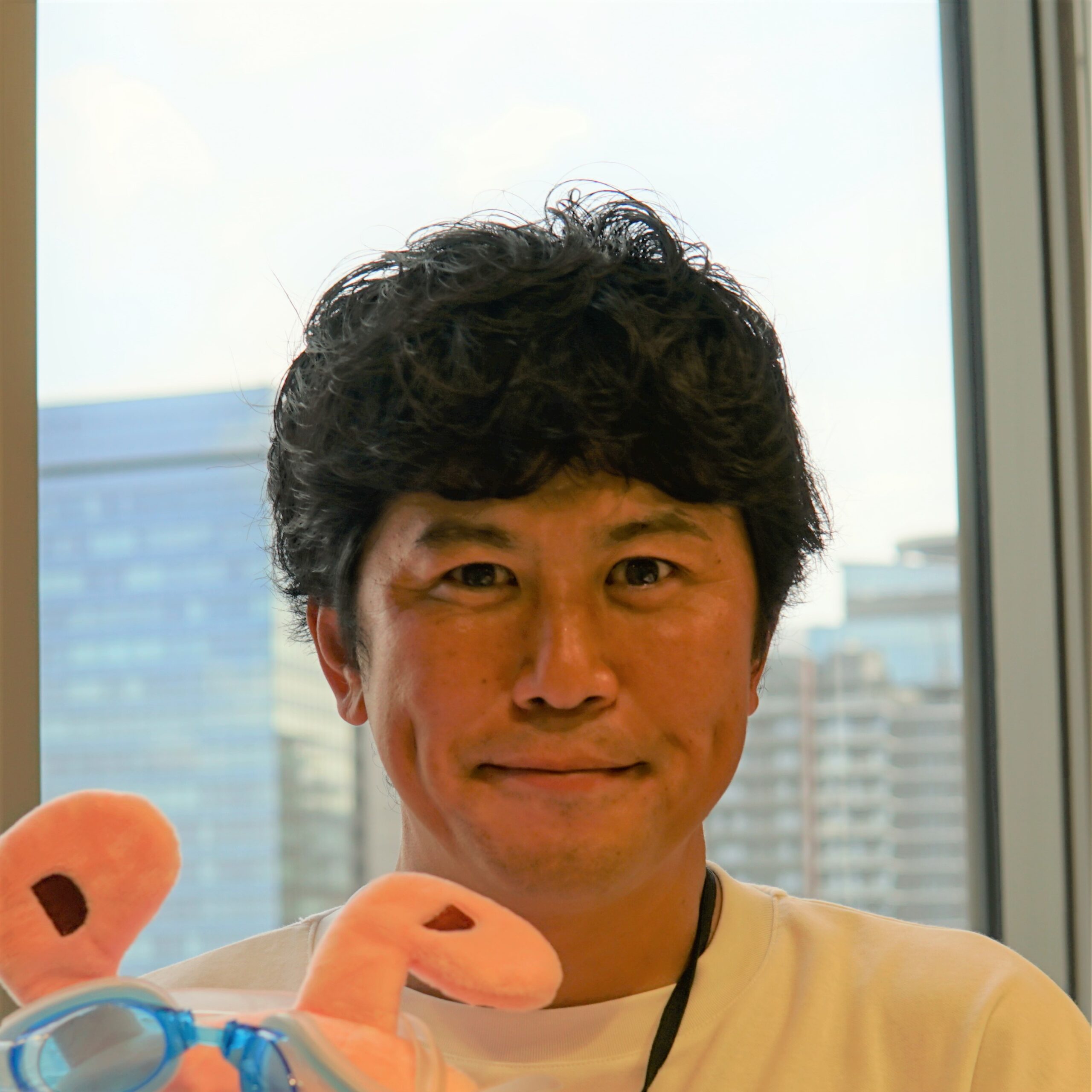

プライムアシスタンス(以下、PRA)は、ロードアシスタンスをはじめとする多様なサービスを通じて、社会の持続可能な発展を目指しています。近年、EV(電気自動車)やライドシェアの台頭により、モビリティの世界は新たな時代を迎えました。今回、ビジネス開発部 モビリティサービス開発室の新出さんにお話を伺いました。

ニュースリリース:鹿児島市桜島の「桜島版ライドシェア事業」実証事業に参画(リンクはこちら)